2025-11-25 18:09:05

封面展现了多光谱成像技术在医学研究中的应用。将皮肤鳞癌中的细胞视作星系,利用精细的多光谱成像,观察这些“星系”间的相互作用及演变过程。在该技术中,细胞被艺术化为星系和恒星,并被置于广阔的宇宙背景中,以此强调肿瘤细胞在微环境中的复杂性,以及它们与星系动态的相似性。多彩的光束代表不同的光谱范围,每种颜色对应揭示了组织中特定的生物标志物或病理状态。这种视觉呈现使我们能够清晰地区分正常与癌变细胞间的差异,类似于天文学家通过光谱来识别不同的天体。该方法为病理学研究提供了新思路,展示了科技在解读生命科学奥秘中的潜力。

一、研究背景

皮肤鳞状细胞癌(cSCC)是全球常见的皮肤癌之一,其复发率高,诊断复杂。cSCC在皮肤上的表现多变,从微小红斑到显著结节,使得鉴别诊断具有挑战性。传统显微成像技术主要依赖RGB图像,这限制了能够获取的信息维度,增加了对医生经验的依赖,并受制于染色标准的不一致性。在临床实践中,早期的cSCC病变可能仅表现为表皮层的细微变化,这在常规显微观察中容易被忽视。如果未能及时发现和治疗,cSCC可迅速进展为侵袭性肿瘤,甚至发生转移。此外,cSCC随病情进展对患者的影响逐渐加重,治疗难度增大,对患者生活质量的影响显著。

为提高早期诊断的精度和效率,减轻医生的工作负担,上海理工大学生物医学光学与视光学课题组研究开发了多光谱显微成像技术,通过分析皮肤组织在不同光谱下的反射特性,揭示微观结构的早期变化,从而在早期阶段准确识别cSCC,优化诊疗流程,提升治疗效果。

二、创新工作

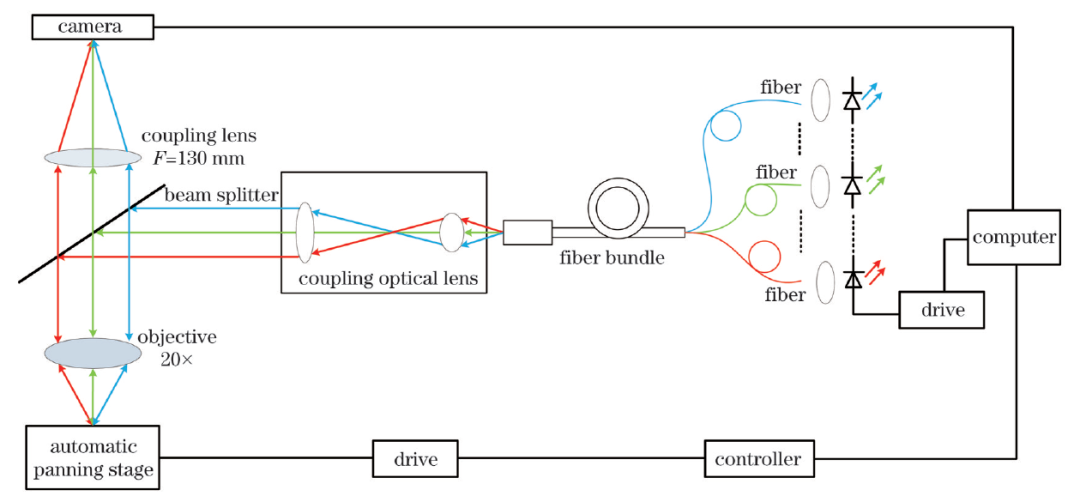

课题组基于自主研发的多光谱显微成像系统,对cSCC及正常皮肤组织的病理学特征进行了深入研究。该系统集成了13个窄带LED照明单元,覆盖了420~680 nm的光谱范围,提供比传统RGB图像更为丰富的光谱信息。系统的工作原理如图1所示。这一技术的应用提升了对皮肤病理结构的识别能力,有助于更准确地分析和理解病变组织与正常组织之间的微观差异。

图1 系统工作原理图

系统设计并优化了多光谱显微成像系统,通过精密的光源控制和高分辨率的成像技术,实现了对细胞层面上微小变化的精确捕获。结合电动平移台和高性能CMOS相机,实现了图像的自动化采集,极大提高了操作的精确性和效率。为了提升用户操作体验和实时图像处理的效率,本课题组设计开发了一个基于量子工具包(Qt)框架的高度模块化用户界面,该界面不仅用户友好,同时也支持快速调整和实时反馈;同时采用尺度不变特征变换(SIFT)技术及图像分割算法进行图像拼接,确保了图像分析的连续性和准确性。对于图像分割,结合了自适应阈值法和随机森林算法来识别和分割关键的病理特征,如细胞核、角化珠和大脂滴等。这些算法提高了分割的精确度,尤其是在复杂或低对比度的图像场景中。

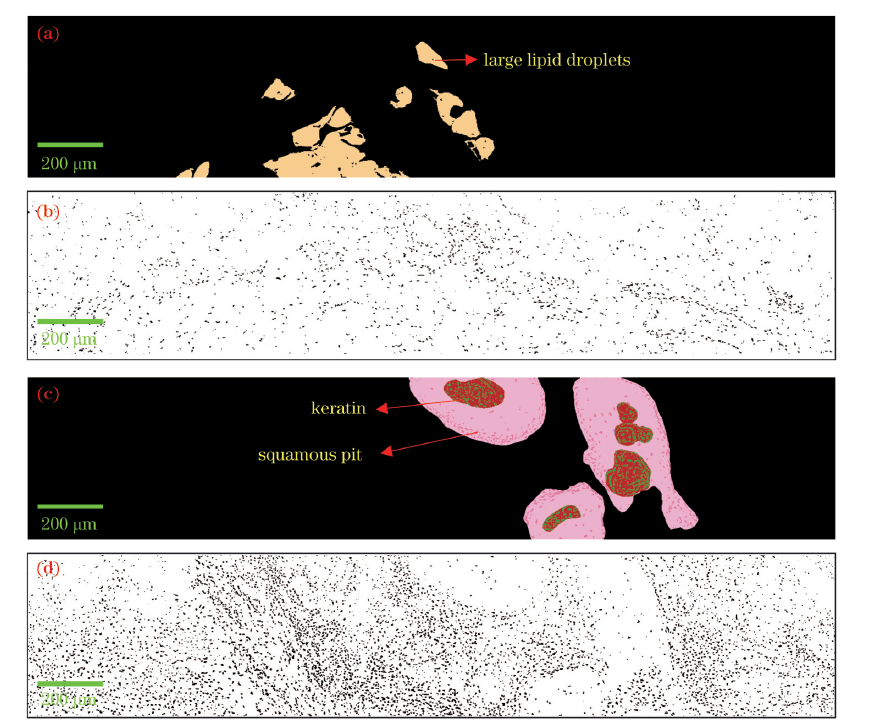

通过上述技术,我们能够在多光谱图像上执行定量分析,例如计算核质比和其他形态学参数,这些是区分正常组织与cSCC组织的关键指标。如图2所示,伪彩色处理进一步增强了图像的视觉效果,使得病理结构更加明显,便于病理学家进行精确诊断。与上海瑞金医院合作进行的临床样本测试表明,该系统在实际应用中展现出了极高的敏感性和特异性。自动化特性减少了病理诊断所需的时间和人力,有效提升了诊断流程的效率。

图2 分割伪彩图。(a)600 nm波段正常组织的分割图;(b)630 nm波段正常组织的分割图;(c)600 nm波段cSCC组织的分割图;(d)630 nm波段cSCC组织的分割图

三、总结与展望

该研究不仅验证了多光谱显微成像技术在皮肤病理学中的应用潜力,还提高了病理诊断的精确性和效率,为未来的临床诊断提供了一条新的技术路径。未来,我们计划进一步扩展该技术的应用范围,探索其在其他类型皮肤病变,如黑色素瘤和基底细胞癌等的诊断潜力,并致力于将这一技术商业化,以便更广泛地服务于临床需要。通过积累更多的临床数据和优化算法性能,希望能够进一步提升系统的诊断准确率和操作便捷性,实现自动化的病理诊断,特别是排除阴性样本的能力,为皮肤病理学领域做出贡献,为降低病理医生的劳动强度提供技术手段。

参考文献: 中国光学期刊网

您好,可以免费咨询技术客服[Daisy]

欢迎大家给我们留言,私信我们会详细解答,分享产品链接给您。

免责声明:

资讯内容来源于互联网,不代表本网站及新媒体平台赞同其观点和对其真实性负责。如对文、图等版权问题存在异议的,请联系我们将协调给予删除处理。行业资讯仅供参考,不存在竞争的经济利益。